Les traditions de nos ancêtres

Le 19 février 2016 par Roger Beaupre à 8 h 29 min

Sous le régime britannique, le peuple francophone de la vallée du Saint-Laurent ne disparaît pas comme le souhaiterait bien le gouvernement anglais. Les Québécois d’aujourd’hui en sont la preuve vivante. Pourtant notre société a bien changé depuis cette époque. Les anciens Canadiens vivaient dans une société très religieuse où les prêtres catholiques faisaient figures de princes. Ruraux pour la plupart, ayant un sens aigu de l’entraide et de la fête, nos ancêtres possédaient de nombreuses traditions et coutumes dont certaines ont presque totalement disparu aujourd’hui suite à l’exode vers les grandes villes. D’autres existent encore et demeurent très populaires.

L’habillement traditionnel d’hiver

Pour affronter le froid, nos ancêtres s’étaient dotés de vêtements très chauds qu’on ne retrouvait nul part ailleurs dans le monde. Le vêtement principal était le manteau (ou « capot ») très long qui protégeait des pires bourrasques. Ce type de manteau devait son nom au capuchon dont il était muni et qui protégeait la tête. Le capot était fabriqué avec de la laine et du lin, un matériau communément appelé « étoffe du pays » (pour le différencier des importations). Les femmes confectionnaient cette étoffe durable pendant les mois d’hiver. Le capot se portait avec un foulard qu’on appelait « crémone » pour les hommes et « nuage » pour les femmes. Un autre type d’écharpe se portait à la ceinture et servait à tenir le capot bien fermé et à ajouter de la couleur à tout ça, il s’agit bien sûr de la ceinture fléchée. Les ancêtres portaient également de gros bonnets de laine sur la tête qu’on appelle encore aujourd’hui des tuques et des mitaines de laine inspirées d’une invention amérindienne. Pour se protéger les pieds, la plupart des habitants portaient des mocassins ou « bottes indiennes » faites de cuir d’orignal, ou encore des chaussures à semelles importées qu’on avait baptisé « bottines françaises ».

Habitant vêtu d’un capot

Le temps des sucres

La récolte de la sève d’érable pour en faire du sirop et du sucre est sûrement l’une des plus anciennes traditions de notre pays. Cette pratique, apprise des Amérindiens puis perfectionnée par nos ancêtres, se répète encore à tous les printemps, au « temps des sucres ». Un voyageur français écrivit en 1704 que « la sève admirable des érables est telle qu’il n’y a point de limonade, d’eau de cerise qui ait si bon goût, ni breuvage au monde qui soit plus salutaire. » C’est aux mois de mars et d’avril qu’on procède à la récolte. Originalement, chaque tronc devait être percé manuellement à l’aide d’une vrille (ou « tord-vis »), puis on y introduisait un chalumeau sous lequel on installait un seau. Puisque dans une seule journée, un arbre pouvait remplir jusqu’à 25 seaux et qu’un érablière moyenne pouvait compter environ 400 arbres producteurs, les travailleurs devaient travailler sans relâche et même dormir sur place. La cueillette s’effectuait à l’aide d’un traîneau surmonté d’un grand tonneau de bois. On fait ensuite bouillir la sève pour en faire d’abord du sirop, puis de la tire et finalement du « sucre du pays ».

La Sainte-Catherine

Le 25 novembre (ou lorsque tombait la première « bordée de neige » de la Sainte-Catherine), était une occasion de réjouissances. On profitait de l’occasion pour taquiner la « vieille fille » de la famille. Jadis, toute femme de 25 ans et plus qui n’était pas encore mariée était considérée vieille fille. La mère de la vieille fille lui faisait porter un bonnet blanc pour signifier au village son statut de vieille fille (comme si tout le monde ne le savait pas déjà). Cette tradition provient de Normandie où l’on coiffait jadis la statue de Sainte-Catherine (patronne des filles célibataires) d’un bonnet blanc tous les 25 novembre. On confectionnait également, au bonheur des petits enfants, la fameuse tire de la Sainte-Catherine (sucrerie à base de mélasse), recette qui, à ce qu’on raconte, aurait été inventée par nulle autre que Marguerite Bourgeoys elle-même, fondatrice de la première école de Ville-Marie (Montréal). Il n’existe pas de statistiques sur le taux de réussite de la manœuvre!

Le Poisson d’avril

La tradition du poisson d’avril prend son origine en 1564, année où le roi de France, Charles IX, décréta que la célébration de la nouvelle année devait passer du premier avril au premier janvier. Pour se moquer des gens mécontents de ce changement, on commença à leur offrir des simulacres de cadeaux. Ce sont ces farces qu’on baptisa « poissons d’avril » parce qu’avril marquait également l’ouverture de la pêche. Au Québec, la vieille tradition française prit des proportions inégalées. Les gens passaient parfois des semaines à préparer des blagues et des farces pour attraper leur famille, leurs amis, le curé ou le député. Certains journaux se mirent aussi de la partie en mettant sur pied des « collection de noyaux de pêche pour le reboisement du Sahara » ou encore en annonçant « la découverte d’un arbre capable de produire des spaghettis ». Les enfants s’en donnent encore à cœur joie le premier avril, en collant des poissons en papier dans le dos de leurs camarades et, exploit suprême, dans celui de leur professeur).

La Petite demande et la Grande demande

Vous aurez deviné que je fait allusion à la demande en mariage. Les fréquentations entre jeunes gens se faisaient la plupart du temps sur le balcon de la famille de la jeune fille, à portée d’oreille des parents de celle-ci. Le garçon venait voir sa blonde vers sept heures après sa journée de travail pour repartir vers neuf ou dix heures, un peu pressé par le père de mademoiselle! Puis le grand jour venait ou le jeune homme, prenant son courage à deux mains, faisait la demande. La Petite demande se faisait soit à la jeune fille, soit à sa mère. Elle était importante mais tout de même assez informelle. C’est la Grande demande qui réclamait costume du dimanche et entrevue privée avec le père de la dulcinée.

La croix de chemin

Si l’on pouvait voyager dans le temps pour aller faire une promenade dans le Québec de nos ancêtres, on se surprendrait immédiatement du grand nombre de croix plantées le long des routes et des rangs de la province. En 1900, on dénombrait encore environ 200 de ces « croix de chemin » sur l’île de Montréal seulement. Lorsqu’on passait jadis devant une de ces croix, on prenait toujours le temps de s’arrêter et d’enlever son chapeau pour prononcer une courte prière.

Le charivari

Voilà une coutume qui faisait bien le bonheur des uns aux dépends des autres. En effet, lors d’un mariage où les âges des conjoints étaient trop différents, ou que le mariage était jugé trop intéressé ou encore qu’un veuf ou une veuve manifestait une hâte un peu trop évidente à se remarier, les voisins du nouveau couple ne tardaient pas à manifester leur désapprobation. On se réunissait devant la maison des nouveaux mariés, le soir des noces autant que possible, munis de toutes sortes d’instruments susceptibles de mener le plus de vacarme possible. Puis, à l’aide de leurs casseroles, cornets, grelots et trompettes, on faisait la fête, on chantait et on dansait jusqu’aux petites heures de la nuit. Pas très romantique! Le charivari était tradition également dans d’autres situations. Par exemple, lorsqu’un candidat était défait aux élections, les membres du parti adverse gagnant lui réservait souvent un charivari.

La criée pour les âmes

Tous les dimanches du mois de novembre, sur le parvis de l’église du village, on procédait à la criée pour les âmes. Il s’agissait d’une vente aux enchères qu’on disait « pour les âmes du purgatoire »… mais je doute que ce soient elles qui empochèrent les bénéfices…

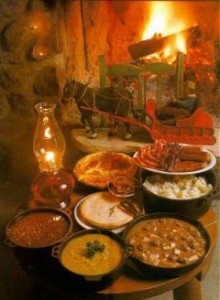

Le Jour de l’An

La veille du premier janvier, les festivités commençaient. Tout d’abord, on avait le réveillon où la famille se retrouvait autour d’une table pour manger, jaser et rire. Rôti et ragoût de porc, fève aux lard, tourtière et beignes étaient les mets prisés pour l’occasion de cette froide nuit d’hiver. Une fois la panse bien remplie, c’était le temps de fêter. On dansait et chantait au son des reels, des cotillons, gigues et des chansons à répondre du violoneux. La fête se terminait aux petites heures du matin. Une des traditions les plus importantes lors de ces occasions était sans aucun doute la bénédiction paternelle. À cette occasion, le patriarche de la famille bénissait ses enfants et petits-enfants agenouillés devant lui. Cette tradition remplie de symbolisme s’est perpétrée jusqu’à tout récemment. Je me souviens que mon propre grand-père nous bénissait au jour de l’an, quand j’étais petit.

Festin du Jour de l’An Le souper des rois

Plusieurs connaissent encore cette tradition qui voulait qu’au souper des rois, la maîtresse de maison cache dans un gâteau un pois et une fève. Lors de la dégustation, celui qui trouvait le pois était fait roi et celle qui trouvait la fève devenait reine de la soirée.

Le Mardi-Gras

Entre les rois et le carême s’étendait la période du carnaval. Il ne s’agissait pas d’un carnaval organisé par les autorités comme c’est le cas de nos jours, mais d’un événement entièrement populaire. Le soir du Mardi-Gras, les carnavaleux s’en donnaient à cœur joie. Vêtus de vieilles hardes rapiécées, on allait de maison en maison en traîneau à bâtons pour y boire, manger, danser et bien sûr se réchauffer un peu. Par la même occasion, les carnavaleux récoltaient des victuailles pour les familles pauvres de la paroisse. Oui, nos ancêtres avaient vraiment le sens de la fête bien développé!

Le feu de joie

Depuis les débuts de la Nouvelle-France, les Habitants s’adonnaient à une pratique qui a survécu jusqu’à nos jours; les feux de joie de la Saint-Jean-Baptiste. Pour en savoir plus sur les origines de cette fête, cliquez ici.

Le ramancheur

Lorsque les ancêtres s’étaient donné un tour de rein, foulé un pied ou cassé un bras, ils faisaient appel aux services du ramancheur (ou rebouteur) du canton. À l’époque, on était ramancheur de père en fils. Il s’agissait d’un spécialiste des massages musculaires capable également de replacer les différents os du corps. Un bon ramancheur n’avait besoin que d’un seul outil: ses mains. Les gens de l’époque n’hésitaient pas à affirmer que cet homme avait le miracle au bout des doigts. Il était aussi capable, lorsque c’était nécessaire, de confectionner un plâtre ou une paire de béquilles. Tout bon ramancheur qui se respecte n’exigeait jamais de paiement. Les gens se montraient toutefois généreux à son égard, le récompensant en argent lorsque possible et en nature (animaux ou nourriture) lorsqu’ils étaient trop pauvres. Le métier de ramancheur disparut avec l’apparition de la médecine moderne ainsi que la menace d’amendes et d’emprisonnement pour « pratique illégale ».

La mi-carême

Cette ancienne tradition catholique qui trouve ses origines dans le Moyen-Âge traversa l’Atlantique avec les premiers colons français qui vinrent s’établir en Amérique. Le but de la célébration était de briser les 40 jours de privation et de jeûne qui précèdent Pâques. On profitait alors de ce répit pour fêter, danser, festoyer et boire. Chez nous, la fête prit une autre tournure. À chaque année, les hommes se déguisaient et allaient de maison en maison pour s’amuser et jouer des tours à leurs voisins. Malheureusement, dans les années 1920, cette tradition rurale fut largement abandonnée au Québec parce que dénoncée par l’Église catholique comme étant une célébration païenne. Mais elle persiste encore aujourd’hui dans quatre villages francophones relativement isolés: Natashquan (sur la rive nord), Fatima (aux Îles-de-la-Madeleine), Chéticamp (en Acadie, Nouvelle-Écosse) et surtout à Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues (situé 55 km à l’est de Québec). Les costumes que les villageois portent à cette occasion sont maintenant superbes et d’un faste surprenant!

La Chasse-galerie

L’épluchette de blé d’Inde

Une autre tradition qui s’est perpétrée jusqu’à nos jours est la fameuse épluchette de blé d’inde. À l’époque, l’épluchette était une corvée qui se répétait dans différentes familles du canton et qui réunissait voisins, familles et amis au début de l’automne. La corvée servait bien sûr de prétexte à des réjouissances. Dans les épis jusqu’aux genoux, on épluchait en groupe et dans une atmosphère de fête les réserves de maïs d’une famille avant la tombée de l’hiver. Les jeunes gens aimaient particulièrement l’événement parce que la découverte d’un épi rouge leur donnait droit à un baiser de leur belle!

Contes et légendes

À toutes ces traditions s’ajoute un répertoire impressionnant de contes et de légendes mettant en scène des êtres extraordinaires tels que diables, lutins, fantômes, et loup-garous. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez lire une des plus célèbres légendes québécoises, la Chasse-Galerie, en cliquant ici.

Sources additionnelles:

DESAUTELS, Yvon, LES COUTUMES DE NOS ANCÊTRES, Éditions Paulines, Montréal, 1984.

GENEST, Bernard, MASSICOTTE ET SON TEMPS, Boréal Express, Montréal, 1979.

Un article de Patrice HALLEY et Julie BARLOW parue dans le numéro de mars/avril 1997 du magazine CANADIAN GEOGRAPHIC (p.62-67).

« « Voeux de la St-Valentin | La foi en l’essentiel de Mgr Maurice Couture » »